6/30(金) おはようございます。

今朝は4時起きで国道27号線沿い 福井県大飯郡高浜町の道の駅 シーサイド高浜を出発して、福井県坂井市に向かいます。

福井県坂井市三国町楽円 JA花咲ふくい 楽円倉庫で28年産 特別栽培米(認証区分3)コシヒカリ 1等 花御膳を積み込み

有用微生物資材てんてんとマルイ有機ラクト菌入りを使用したコシヒカリ

(生産地)福井県坂井市三国町

(生産者)農事組合法人 みのり会

※特別栽培米 認証区分3(化学肥料:不使用 農薬:5割以上削減)

今日のお昼ごはんは、

国道8号線沿い 福井県坂井市丸岡町 百万石どんどん 丸岡店

・JA花咲ふくい 営農部 営農指導課 新宅課長補佐

・島根県鹿足郡吉賀町 森下保さん

・㈱日食 内田の3人で一緒にいただきます。

福井県でカツ丼を頼むと、一般的にソースかつ丼が出てきます。

かつ丼がソースor玉子から選べるのが良いです。

うどんは白山の清水と上質な国産小麦を使い、手打ち、手ごね、手切りにこだわっているそうです。

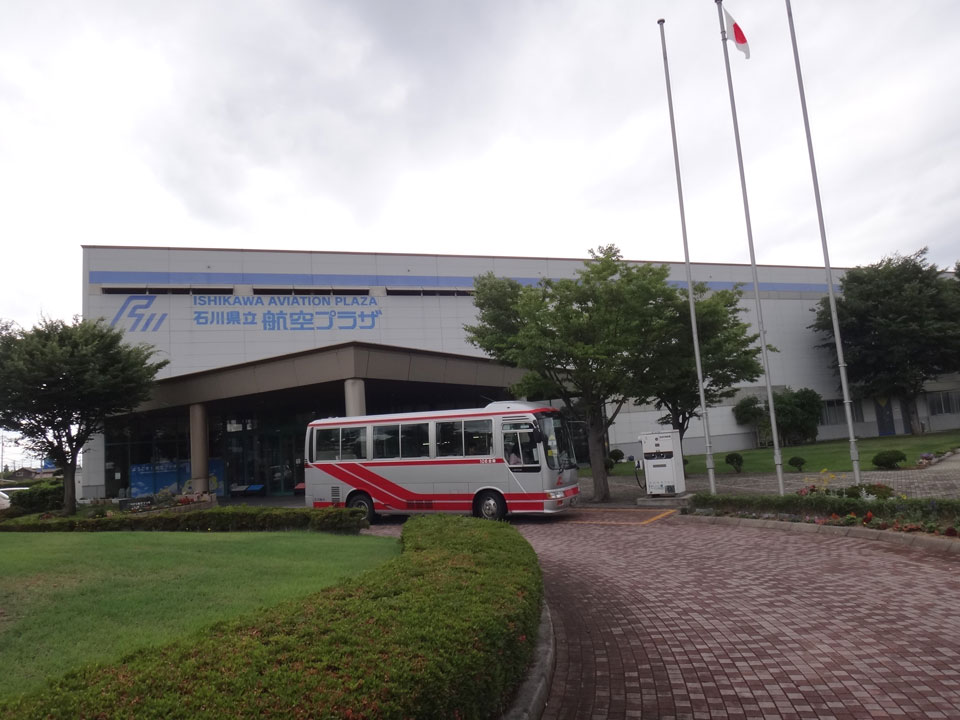

午後から、石川県小松市の小松空港に向かいます

待合せの14時まで少し時間があったので。。。

ロッキード/三菱 F-104J スターファイターは、アメリカ合衆国ロッキード社の天才設計者クラレンス L. ジョンソンが、音速の2倍(マッハ 2)を目指して開発した戦闘機です。

加速、上昇力、超音速性能に優れ、当時はミサイル万能論の時代で将来は、戦闘機の全てが地対空ミサイルに置き換えられると予想されており「最後の有人戦闘機(究極の有人戦闘機)」ともいわれ、日本を含めた西側諸国(NATOや台湾など)でも多数採用されました。

日本の航空自衛隊では、FCS(火器管制装置)の一部を改修したF-104J型が採用され、要撃戦闘機(迎撃戦闘機)として1962年(昭和37年)から約23年間防空任務に就いていました。

しかし、レーダー誘導ミサイルが使えないことや対戦闘機戦闘に適していない等の問題点もあり、後継のF-4EJファントム戦闘機に道を譲り、1986年に全機が退役しました。

機体:全長 17.8メートル、全幅 6.7メートル、全高 4.1メートル

最高速度:マッハ2.0

航続距離:1,670km

三菱重工 T-2 超音速高等練習機は、三菱重工業で生産された空中戦闘にも使える国産初の超音速高等練習機(日本が初めて開発した超音速航空機)で、1971年(昭和46年)4月に初号機が完成以来、96機が製造されました。

航空自衛隊の高等練習機として使用されたほか、小松基地航空祭などの国内における各種の航空ショーで広く国民に親しまれている航空自衛隊の曲技飛行チーム「ブルーインパルス」の第2代目の使用機体です。

機体:全長 17.9メートル、全幅 7.9メートル、全高 4.5メートル

乗員:2名

最高速度:マッハ1.6

航続距離:2,600km

Fー86F(左) T-2(真ん中) T-4(右) ブルーインパルス機3代の模型

入館料が無料なこともあり、ここに居ると時間が経つのを忘れてしまいます。

14時過ぎに石川県小松市 小松空港で株式会社うちだ屋 内田社長と待合せ

15時過ぎから福井県あわら市・坂井市 JA花咲ふくい管内で産地視察

・JA花咲ふくい 営農部 営農指導課 新宅課長補佐

・㈱うちだ屋 内田社長

・島根県鹿足郡吉賀町 森下保さん

・㈱日食 内田の4人で産地視察・生育調査をします。

福井県あわら市上番 農事組合法人 轟新田クリエイト 直播あきさかり(特別栽培米:認証区分3)の圃場を視察・生育調査

※特別栽培米 認証区分3(化学肥料:不使用 農薬:5割以上削減)

【有用微生物資材てんてん】+【ラクト菌・酵素入り発酵肥料 ピュア有機アミノペレット】で栽培しています。

福井県坂井市三国町 農事組合法人みのり会 直播あきさかり(特別栽培米:認証区分3)の圃場を視察・生育調査

※特別栽培米 認証区分3(化学肥料:不使用 農薬:5割以上削減)

【有用微生物資材てんてん】+【マルイ有機 ラクト菌入り】で栽培しています。

福井県坂井市丸岡町舟寄 コシヒカリ生みの親である石墨慶一郎博士の銅像

1944年(昭和19年)に、新潟県農業試験場により「農林22号」と「農林1号」との交配が行われましたが、この雑種は戦時下の状況悪化のため翌年の栽培は見送られました。

1946年(昭和21年)の戦争終了後に育種事業が再開

1947年(昭和22年)には、雑種第二代の栽培と選抜が行なわれました。

選ばれた雑種第三代の種子の一部(20粒とも伝えられる)は、福井農事改良実験所(現:福井県農業試験場)に送られ、福井県で育成が行なわれることになりました。

福井県での担当者は、石墨慶一郎さんと岡田正憲さんです。

福井県での1948年(昭和23年)から1952年(昭和27年)までの育種の結果、有望な2系統が育成され、「越南14号」「越南17号」の系統名が与えられました。

越南14号は後に、農林91号として登録された「ホウネンワセ」です。

石墨博士が育成したホウネンワセは1962年から1966年まで5年間全国一の作付品種になりました。

石墨博士はホウネンワセ(越南14号)の育成について「農林22号と農林1号の組合せから農林1号のもつ早生・多収・良質の長所を受け継ぎながら、いもち病に強い安定多収の越南14号を育成したときの喜びは今も忘れられない」と回顧しています。

また、後にコシヒカリとなった越南17号は、雑種第三世代で出穂期・草丈・草型が揃い、早くから実用的に固定していたが、草丈が長くて倒れ易く、いもち病に弱い大きな欠点を持っていたので、捨てようかと迷いながら、できるだけ短い系統を選んできました。

もしも安定多収の越南14号の育成に浮かれていたら、越南17号を捨てていたかも知れない。

熟色と米質のきれいなことに引かれてもう1年検討することにしたが、この熟期でめぼしいものが無かったこともあって、翌28年に越南17号の系統を付けたと記しています。

1955年(昭和30年)に越南17号は、新潟県・千葉県の奨励品種となりました。

1956年(昭和31年)に越南17号は農林100号として登録されて、「越の国に光輝く米」と言う願いを込めて「コシヒカリ」と命名されました。

コシヒカリは1979年~2016年まで38年間にわたり作付面積第1位を続けています。

2017年(平成29年)も作付面積第1位で35%前後のシェアになります。

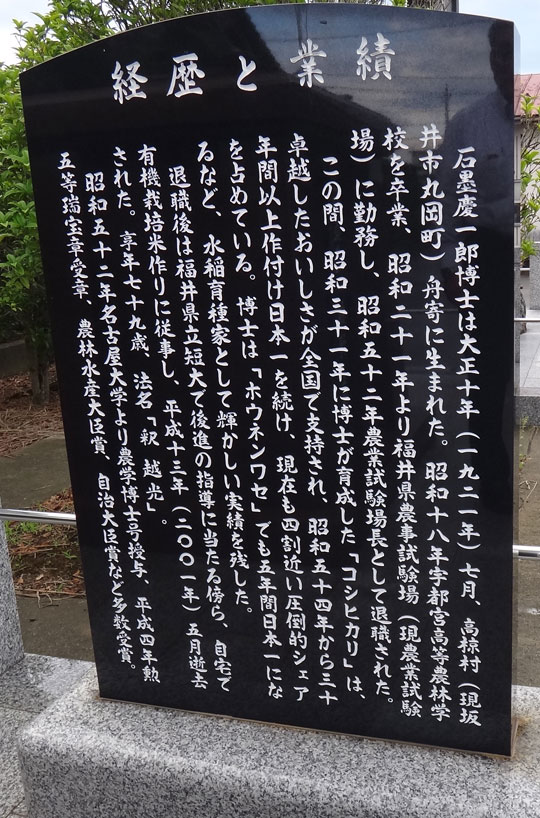

経歴と業績

石墨慶一郎博士は大正十年(一九二一年)七月、高椋村(現坂井市丸岡町)舟寄に生まれた。

昭和十八年 宇都宮高等農林学校を卒業、昭和二十一年より福井県農事試験場(現農業試験場)に勤務し、昭和五十二年 農業試験場長として退職された。

この間、昭和三十一年に博士が育成した「コシヒカリ」は、卓越した美味しさが全国で支持され、昭和五十四年から三十年間以上 作付日本一を続け、現在も四割近い圧倒的シェアを占めている。

博士は「ホウネンワセ」でも五年間日本一になるなど、水稲育種家として輝かしい実績を残した。

退職後は福井県立短大で後進の指導に当たる傍ら、自宅で有機栽培米作りに従事し、平成十三年(二〇〇一年)五月逝去された。

享年七十九歳、法名「釈 越光」。

昭和五十二年 名古屋大学より農学博士号授与、平成四年 勲五等瑞宝章受章、農林水産大臣賞、自治大臣賞など多数受賞。

夜は、19時から福井県福井市高木中央2丁目 和らぎ旬菜こま吉さんで飲み会

厳選した四季折々の食材を使った和食料理と福井県の地酒がいただけるお店です。

さばのへしこを酒の肴にして、緑の一本義 金印を熱燗でたくさん飲みました。